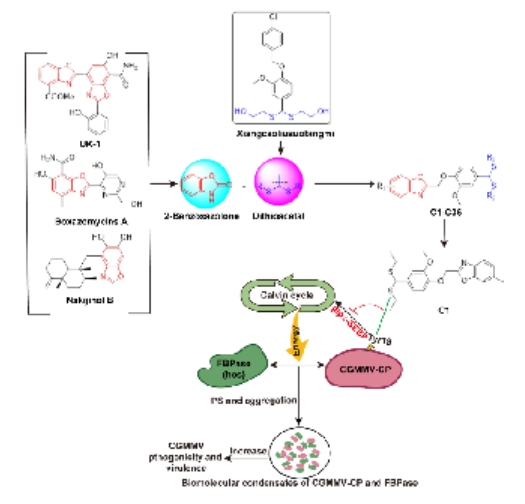

5月9日,贵州大学绿色农药全国重点实验室博士生殷利民作为第一作者,宋宝安院士和宋润江教授作为共同通讯作者,在国际知名学术期刊《Science Bulletin》(影响因子18.8) 上在线发表“CGMMV capsid protein hijacks host pro-viral factors to generate condensates and remodel photosynthesis: strategic antiviral protocol”为题的研究论文。团队根据“靶向植物病毒致病蛋白”策略,成功发现一种小分子C1抑制剂,该化合物作用于CGMMV-CP的特定氨基酸位点,对凝聚体具有破坏作用,从而干扰了病毒粒子的形成。研究获得了国家重点研发计划(2022YFD1700300)和贵州大学科研创新团队(No. 202403)的支持。

黄瓜绿斑驳花叶病毒(Cucumber Green Mottle Mosaic Virus, CGMMV)作为一种具有高度传染性和破坏性的病毒,主要侵染黄瓜、甜瓜和西瓜等葫芦科植物,对葫芦科作物的安全生产构成了严重威胁。一旦CGMMV病害在田间大面积爆发,将迅速蔓延,给作物带来毁灭性的危害,严重影响作物的产量和品质。由于该病毒在种子等传播材料中具有隐蔽性和持久性,且能够通过多种途径进行传播,目前农业领域尚缺乏有效的抗CGMMV药剂,这使得葫芦科作物的生产面临巨大的挑战。因此,开发新型抗CGMMV药剂并揭示其分子靶标具有重要的意义。

苯并噁唑是一种广泛分布于多种天然产物中的含氮杂环化合物,例如UK-1、博沙霉素A及Nakijinol B等,这些天然产物中均含有苯并噁唑的独特结构单元。在医药领域,苯并噁唑类化合物因其抗病毒、抗真菌、抗细菌和抗癌等生物活性而备受瞩目。同样,在农业领域,苯并噁唑类衍生物也展现出了除草、杀虫、抗病毒和杀菌等生物活性,成为杂环农药研发的一个重要方向。然而,尽管苯并噁唑类衍生物在农业领域具有巨大的应用潜力,但关于其抗植物病毒的研究却仍然相对较少。

该研究聚焦于黄瓜绿斑驳花叶病毒(CGMMV),以天然产物苯并噁唑为先导化合物,通过骨架跃迁策略,设计并成功合成了一系列含二硫缩醛结构的苯并噁唑类衍生物C1-C36。研究发现化合物C1与C26对CGMMV表现优异的抑制活性,其EC₅₀值分别为222.63 μg/mL和183.35 μg/mL,显著优于对照药剂宁南霉素(690.92 μg/mL)。进一步研究发现,化合物C1与CGMMV-CP具有优异的结合力,其Kd值为0.010 μM,优于对照药剂宁南霉素(118.170 μM)。为了深入探究目标化合物抗CGMMV的作用机制,研究团队以C1为模型化合物,研究发现C1通过作用于CGMMV-CP的特定位点,改变了寄主植物的光合作用途径,干扰病毒与宿主因子的相互作用,进而干扰了病毒粒子的形成过程。这一研究成果为植物病毒的防控提供了新的药剂。

图为C1有效抑制CGMMV-CP与FBPase通过液-液相分离形成凝聚体

了解详情,请阅读全文 [https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.05.012]

为全球聚氨酯行业绿色转型提供中国方案7月8日,在泰国曼谷举行的联合国工业发展组织(UNIDO)第47次不限成员名额工作组(OEWG)边会上,南京林业大学专家向全球分享了浙江华创碳一智造有限公司和南京...

6月19日,天津膜天膜科技股份有限公司开发的“中空纤维膜污染检测工艺研发”项目获得天津经开区群团工作部主办的2025年创新工作室创新成果二等奖。

千赢网上平台官网首页 讯 7月4日,江西省化学化工学会九江科技服务站签约仪式在彭泽县举行。江西省化学化工学会与九江科技服务站依托单位江西贝特利新材料有限公司现场签约了合作协议,依托江西省化学化工学会人才和技术优势....

在国家能源集团北京低碳清洁能源研究院(以下简称低碳院)的展厅里,一罐普通的黑色粉末静置在展柜中。它看似毫不起眼,但用于煤制油装置,可以大幅提高煤变油的效率,用更少的煤“变”出更多的油。它就是费托铁...